- О филиале

- Образование

- Наука

- Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Абитуриенту

- Структура и органы управления образовательной организацией

- Документы

- Образование

- Руководство

- Педагогический состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Международное сотрудничество

- Организация питания в образовательной организации

- Образовательные стандарты и требования

Вы здесь

СВЯТО-ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ЕКАТЕРИНИНСКОГО

Покровительницей села Екатерининского является святая Великомученица Екатерина. У жителей села существует легенда о появлении здесь церкви. Согласно ей, на пароходе купца Альфонса Фомича Паклевского-Козелла, который перевозил товары по Оби и Иртышу, случился пожар. Купец, обратившись к Богу, сказал: «Если мы останемся, живы, то в первом же селении, которое встретится в нашем дальнейшем пути, я построю церковь». И таким селением оказалось Заводо- Екатерининское. Случилось это в XIX веке.

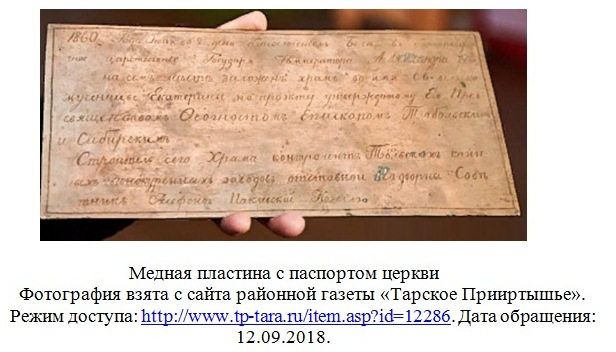

Подтверждением данной легенды служит и то, что, на небольшой медной пластине сохранился паспорт церкви, сохранил его Потребич Аким Макарович, он нашёл эту пластину на полу под иконостасом зимнего зала, когда разбирали иконостас в 1955 году. Запись гласит:

«2 июня 1860 года во второй день, благословением Бога, в благополучное царствование Государя Императора Александра II, на сём месте заложен храм во имя Святой Великомученицы Екатерины, по проекту, утверждённому Его Преосвященством, Феогностом, епископом Тобольским и Сибирским. Строитель храма контрагент Тобольских винокуренных заводов, отставной Надворный Советник Альфонс Паклевский-Козелл».

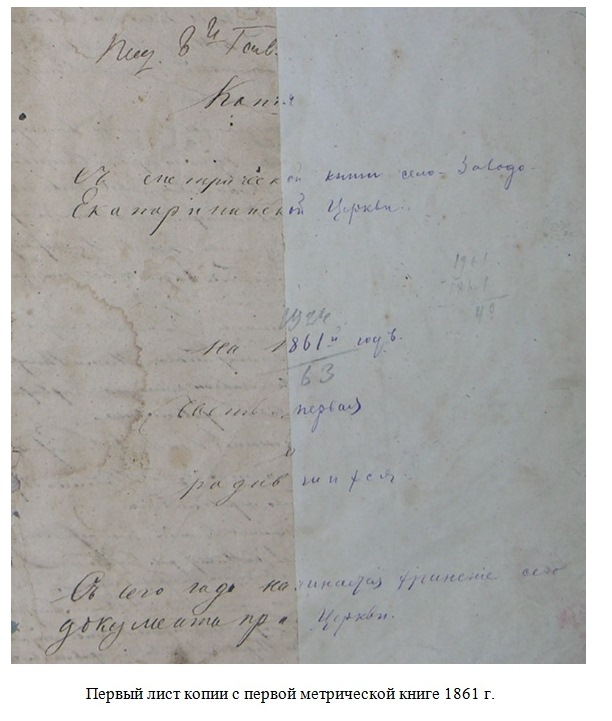

К

В работе И. Голошубина «Справочная книга Омской епархии» (

«… Первая церковь была построена в

Здание деревянное, с таковой же в одной связи колокольнею, на каменном фундаменте. Прочна и утварью достаточна. В храме имеется местно чтимая икона - копия с иконы Абалакской Божьей Матери. Иногда, с разрешения Епархиального Начальства, икона это с крестным ходом бывает носима в г. Тару.

Капиталов церкви и угодий, приносящих ей доход, нет. Приписных, вновь строящихся церквей и угодий, в приходе.

Приход состоит из одного только села Заводо-Екатерининского».

Свято-Екатерининский храм был деревянным, на каменном фундаменте. На кирпичах фундамента имелось клеймо из двух букв «ПК» (возможно, Паклевский – Козелл). Храм имел три купола: над алтарём, над церковью и колокольнею. Потолка не было, крыша оканчивалась куполами. Сколько было колоколов, неизвестно, по воспоминаниям жителей, их звон был слышен далеко за пределами села.

Храм Святой Екатерины построен был из леса хвойных пород: сосны и лиственницы – в виде прямоугольника. В строительстве обоих престолов использовали традиционные способы крепления брёвен, построены только топором, без применения металлических деталей и гвоздей.

На

По штату при церкви должны были служить священник и псаломщик. Они жили в общественных, деревянных домах и получали от государства жалованье: священник - 300 р., псаломщик - 100 р. в год (в

Церковь имела землю (усадебной – 4 десятины, пахотной – 90 десятин, сенокосной – 9 десятин), причтовый капитал в размере 1050 р. и собирала доходов в братскую кружку до 100 руб. в год (в

Из Клировых ведомостей церквей г. Тары и Тарского уезда за

«… о чем в Тобольской казенной палате заведено дело с 19 декабря 1873 года, но в каком положении находится неизвестно. Для помещения причта на усадебной земле построены два дома из соснового леса, которые требуют значительных поправок.

Настоятель живет в казенном доме, а псаломщик живет на квартире за наем из собственности. На содержание причта от казны жалования положено настоятелю 205 р. и законоучителю 60 р. в год.

Капиталов, вложенных в кредитных учреждениях с обращением процентов в пользу причта, нет, сборов и пожертвований нет, а потому содержание причта крайне скудно.

Часовен нет. Домовой в сем приходе церкви нет.

Летопись церковная не ведется. Опись церковного имущества есть составлена в 1868 году, скреплена в Омском Духовном правлении.

Библиотека при церкви весьма скудна, книг указанных в списках просвещённой Филарета по бедности церкви не приобретается.

Круг богослуженных книг есть. Настоятельное место праздно, потому что настоятель священник Григорий Пирожников перемещен епархиальным начальством 13 сентября 1880 году в Савинский приход Березовского округа.

Исправляющий должность псаломщика Николай Федоров Киселев 51 год, дьяческий сын. По исключению из высшего отделения Тобольского Духовного училища определен 10 июня

Согласно Тобольскому епархиальному адрес-календарю за 1895 год, церковь в с. Заводо-Екатерининское принадлежала к Благочинию священника Павла Игнатьева, местом пребывания которого и было с. Заводо-Екатерининское.

С приходом советской власти все церковные ценности под предлогом помощи голодающим большевики выгребли в 1921 году, а в середине 1930-х сняли колокола.

В 1935 году храм Святой Великомученицы Екатерины был закрыт.

Во время Великой Отечественной войны в здании церкви проживали обучающиеся Ленинградской военно-морской специальной школы, которые занимались заготовкой дров в с. Екатерининском. Воспитанник 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы, в годы войны эвакуированной в Тару, Юлий Самойлов в своей книге «Солнце опускалось за кормою…» описывает свое пребывание в Екатериновке на заготовке дров:

«…Спецы совсем уже обжили старую церковь на окраине таежного села, как меховым воротником прикрытую с трех сторон вечно зеленым урманом… Церковь не действовала с тех пор, как погнали отсюда колчаковцев и поставили партизанскую точку на религии, как опиуме для народа. Больше использовали ее под сенохранилище, мечтали переделать под клуб, да так и не собрались даже прохудившуюся кровлю привести в маломальский порядок, чтобы сберечь строение от навалившегося на него тлена… Каждое утро, едва только солнце принималось золотить верхушки сосен, умирающий храм оживал стоголосым криком юной братвы, испуганное воронье в панике взмывало над разбитым вдрызг куполом, оглашая окрестности паническим карканьем».

В здании зимнего престола в 1950-е года размещалась начальная школа. Позже здание было разобрано.

С 1953 года здание находилось на балансе сельского совета, в нем был расположен дом культуры. Храм потерял свой прежний облик: придел перевезен и отдан под пошивочную и парикмахерскую, были утрачены три купола храма.

29 августа 2002 года храм был передан в собственность Омской и Тарской епархии. Установлен один небольшой купол. Иконы нижнего ряда иконостаса храма были написаны художником Н.Ф. Бабушкиным.

Информация взята из монографии «Храмы родной земли» авторов Банкрутенко А.В., Соколовой Е.В., Юдиной Е.В.

Монография выполнена в рамках реализации проекта «Храмы родной земли» при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». (Договор № 1701789)

окт 2018