- О филиале

- Образование

- Наука

- Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Абитуриенту

- Структура и органы управления образовательной организацией

- Документы

- Образование

- Руководство

- Педагогический состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Международное сотрудничество

- Организация питания в образовательной организации

- Образовательные стандарты и требования

Вы здесь

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. АПОСТОЛОВ ПЕТРА и ПАВЛА с. КОРЕНЕВО

С ростом численности жителей в деревнях Заливина, Коренева, Бородихина и Черняева возникла острая необходимость в строительстве своей церкви и формировании своего прихода. Еще в 1821 году возник вопрос о переносе Петропавловской церкви из с. Усть-Тары в д. Бородихина. В связи с тем, что в Петропавловский приход относились селения, расположенные, как по правую (с. Усть-Тара, д. Седельниковой, д. Сыщиковой), так и по левую сторону (д. Черняева, д. Коренева, д. Бородихина, д. Заливина, д. Секменева) реки Иртыш, часто возникали проблемы переправы через реку в весеннее-летне-осенний период. Поэтому у жителей возникали междоусобные споры, один из них решился в ходе рассмотрения дела в Тобольской Духовной Консистории.

Началось все с прошения Ивана Дмитриева Созонтова крестьянина д. Бородихиной от 24 мая 1821 года:

«Великому Господину Высокопреосвященнейшему Амвросию Архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру.

Тарской округи Логиновской волости деревни Бородихиной поверенного от общества такового же Ивана Дмитриева Созонтова.

Прошение

Имею я нижайший с доверителями моими жительство в деревнях Бородихиной, Кореневой и Черняевой весьма в близком между собою рассоянии, находимся в приходе села Усть-Тарского Петропавловской церкви, состоящей за реками Иртышем и Тарой. Преимущественное количество прихожан находится жительством в означенных трех деревнях и возможных сопредельных с ними займищах то в случае доверители мои в подъездах к означенной церкви для богомолия и доставлении к себе для исполнения христианских треб священнослужителей за труднены и не удобства возыми.

По общему между собою соглашению желание перенести Усть-Тарскую деревянную Петропавловскую церковь в деревню Бородихину. со всеми теми обязанностями, какие относятся до совершенного устройства оной и домов для священника и причта равно и с предоставлением во владение их земельных угодий кои имеются онина нашей же стороне под близ деревни Черняевой и Бородихиной, Каковой раз будучи уважим я нижайший усердием избран по приговору общества для ходатайствования у Вашего Высокопреосвященства дозволение поверенным и потому прибегая к покровительству Вашему и прилагая общественный приговор и всенижайше прошу о переносе означенной церкви из села Усть-Тарского в Бородихиное. учинить милостивое благоразсмотрение и резолюцию.

к сему прошению крестьянин Иван Созонтов руку приложил».

К прошению был приложен приговор сельского общества, подписанный крестьянами деревень Бородихиной, Кореневой, Черняевой и Заливиной:

«1821 года апреля 18 дня Тарской округи Такмыцкого наместничества Логиновской волости разных деревень

Мы нижеподписавшиеся учинили сей приговор в том что мы жители в деревнях Бородихиной, Кореневой и Черняевой в приходе находимся при петропавловской церкви в селе устьтарском, которая петропавловская церковь состоит от нас за двумя реками неспособному оной пути в летнее время подолгу христианскому в празники и в воскресные дни лишаемся быть на литургии и таинствах, и для нужных - для крещения родившихся младенцев, для христианского напутствия - лишаемся, просим другие приходы священников. Просим перенести Петропавловскую церковь из-за оной реки на средину прихода для удобства к оной приезда на трактовую дорогу в деревню Бородихину и для перенесения оной церкви делаем своим приходом

к сему приговору вместо крестьян деревни Бородихиной Василия Мезенина, Петра Савастьянова, Михаила Бурундукова, Ивана Хворова, Степана Бурундукова, Ивана Бородихина их личной прозьбою Иван Созонтов руку приложил.

подписались крестьяне д. Кореневой и Черняевой.

к сему приговору вместо крестьян деревни Заливиной Петра Скуратова, Ивана Алеява, Петра Иванова, Василия Моисеева их личной прозьбой крестьянин Михайло Евтин руку приложил».

В ходе изучения материалов данного дела, были опрошены жители всех деревень Перопавловского прихода, в результате чего жители правобережья были, соответственно, против перенесения церкви, а жители левобережья оставались при своем – «приход перенести».

В заключение доклада Тобольской Консистории от 22 августа 1822 года указано:

«… А потому духовное правление соображая местные обстоятельства и ревностное усердие прихожан в церкви признает приличным оной (церкви) быть в Бородихином селении, ведь по всегдашнему проезду по пути и усердию прихожан могут буть и от проезжающих лиц вклады к оной более нежели в селе Усть-Тарском.

Посему Консистория мнение полагает уважить просьбу прихожан и их резоны. Согласно мнению духовного правления дозволить перенести церковь из села Усть-Тарского в Бородихинское селение. Потому наиболее что они обязуются все издержки иметь собственно свои, о чем послать в Тарское духовное правление указ.

Поступить по мнению Консистории и духовного правления».

Таким образом, Тобольская Духовная Консистория дала согласие на перенос церкви, а вот Тарское духовное правление постановило «1822 года октября 11 дня. Церковь будет на том месте, где большее количество поселившихся прихожан и больше следовавших, на котором месте быть церкви».

По количеству жителей прихода в 1822 году, конечно же, преимущество было за правобережной частью, поэтому церковь осталась в селе Усть-Тарском, но уже к 1834 году и позднее число прихожан деревень Бородихина, Черняева, Коренева и Заливина стало намного больше, чем в с. Усть-Таре, д. Секменева, д. Сыщикова и д. Седельникова. И поэтому был решен вопрос о переносе церкви. По сути, перенесли только название. Церковь построили в 1849 году на средства прихожан по центру между деревнями Черняева, Бородихина, Коренева и Заливина, этим центром стало село Коренева. Церковь построена по плану и фасаду утвержденному епископом Владимиром 7 мая 1845 году. По штату в церкви положено было быть священнику и двум псаломщикам.

К церкви во имя святых апостолов Петра и Павла была приписана деревянная часовня в честь Рождества Христова в деревне Черняевой. В церкви находилась чтимая икона Абалацкой Божией Матери. К приходу были приписаны следующие села и деревни: село Кореневой; деревни Бородихиной, Тутаевой, Черняевой, Заливиной, Кольчугиной и в последствие поселок Федоровского (где жили переселенцы из Витебской губернии с

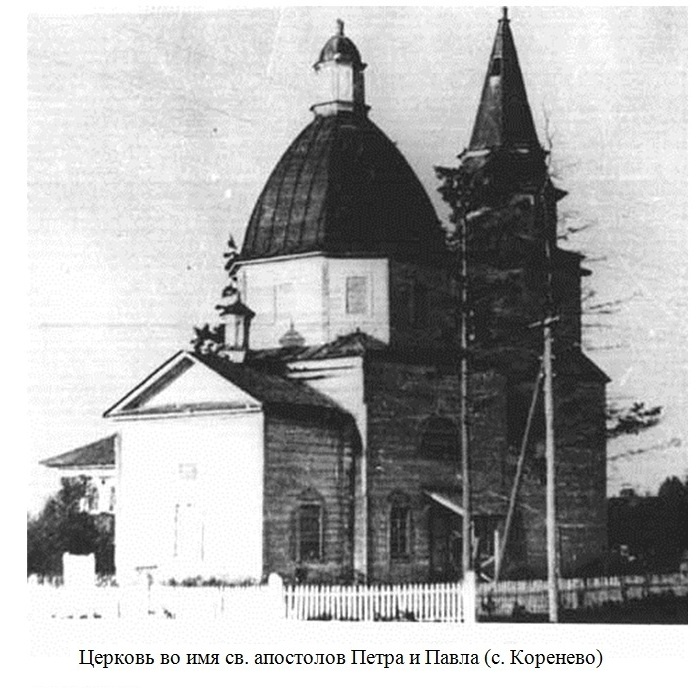

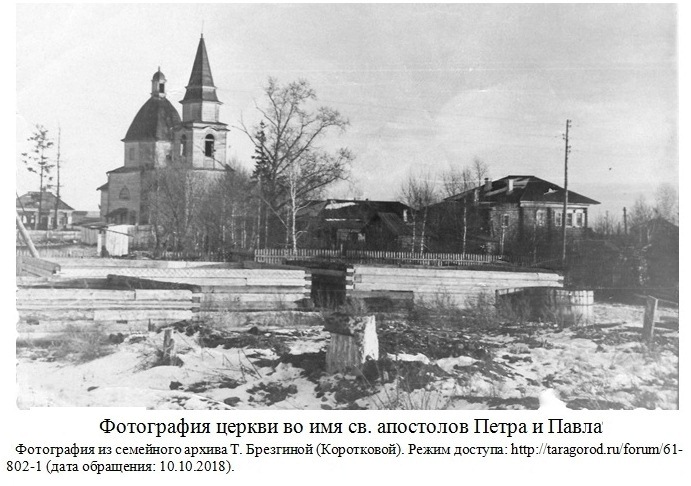

Церковь была деревянная с колокольней. Храм возведен в период эклектики, в его облике преобладают классицистические черты с барочными элементами.

Церковь имела традиционную композицию: к кубическому объему храма, увенчанному высоким куполом, на восьмерике примыкает трехгранная апсида с двухскатной крышей, с другой стороны узкая трапезная и притвор с двухъярусной шатровой колокольней. На всех фасадах апсиды по одному окну. Портал храма, имел козырек, фланкирован прямоугольными окнами, над ним большой люнет. Восьмигранный барабан прорезан прямоугольными окнами (в 1960-е годы заколочены тесом), высокий восьмидольный купол венчал восьмигранным барабанчиком с куполочком. Над четырехгранным первым ярусом колокольни более узкий восьмигранный ярус звона. Шатер разделен на 2 яруса карнизом. Храм отличался компактностью устремленной вверх формы.

Колокольня была по сторонам света прорезана арочными проемами.

Еще младенцем, несколько дней от роду, каждый человек Кореневского прихода попадал первый раз под своды церкви во время крестин и множество раз бывал здесь на протяжении всей жизни. Церковь была почти единственным общественным зданием в округе. Священник был, если не единственным, то одним из немногих грамотных людей. Как бы ни относились к нему прихожане, он был официальным духовным отцом, к которому Закон Божий обязывал всех приходить на исповедь.

В Тобольском епархиальном адрес-календаре 1895 года Кореневский приход описывается следующим образом:

«Село Кореневское от губернского города находится в 598 верстах. Церковь деревянная. Один престол во имя св. апп. Петра и Павла. Штат - священник и псаломщик. Жалования 130 и 40 р. Соответственно. Дома общественные, деревянные 5 шт. Приход м.п. 703 и ж.п. 730. Ближайшая церковь в заводе Екатерининском в 16 верстах.

Притч священник Иоанн Евгениев Унжаков -

Краткое описание церкви в с. Коренево имеется и в работе К.Ф. Скальского «Омская епархия» (

«Церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла, однопрестольная, деревянная, построена в

В справочной книге Омской Епархии 1914 года приход описан более подробно:

«Население старожильское. Сектантов нет. Среднее число за год крещений - 140, браков - 21 и погребений 85. Церковно-приходское попечительство открыто в 1906 году. Капиталов у него нет. Народных библиотек и читален нет. Земские школы имеются:

- одна в селе Коренева (с 1903 года);

- другая в деревне Заливина (с 1900 года).

Церковной земли имеется 90 десятин пахотной и 9 сенокосной. Последняя удобна и притч пользуется ею сам. Пахотная отдается в аренду по 50 копеек в год с десятины.

Для помещения причта имеет два общественных дома, прочных и удобных, со всеми надворными постройками. Дрова причт покупает у инородцев по 2 рубля сажень березовых.

Жалования от казны священник получает - 300 рублей и псаломщик - 100 рублей в год. Братский доход бывает до 400 руб. в год. Кроме того, притч получает 38 руб. процент с капитала в 1000 руб. Священник за законоучительство в сельском училище получает 60 рублей в год. От содержания храма и поддержания в исправности причтовых домов прихожане не отказываются.

Пасхальное хождение со святыми иконами бывает по всем домам прихода. В летнее время бывают молебны по домам прихожан перед чтимой иконой Абалакской Божией Матери, а иногда сюда приносят из г. Тары икону Тихвинской Божией Матери.

Съезжие праздники:

- в селе Коренева - 6 января;

- в деревне Заливина - Троица. Жители деревни Заливина после литургии в храме уносят к себе святые иконы и отправляют на площади молебен святой Троицы. Затем притч посещает дома прихожан со Святым Крестом;

- в деревнях Черняева и Кольтюгина - 25 декабря.

Хлебопашество составляет основное занятие населения:

- зажиточные сеют пшеницы 30 десятин, ржи - 10 и овса 40 десятин;

- средние - 20 - пшеницы, 10 - ржи и 25 овса;

- бедные - 6 - пшеницы, 2 - ржи и 4 овса.

Овцеводство ведется в небольшом размере.

Молочное хозяйство служит здесь предметом широкой эксплуатации населения частными лицами, имеющими сепараторы в деревнях: Заливина; Бородихина; Черняева и Кольтюгина, принимающими молоко по 30-40 копеек за пуд.

Побочным занятием населения села Коренева и деревень Заливина и Черняева является кустарная выделка деревянной посуды, изготовления сит и мереж; в деревне Кольтюгина многие занимаются выделкой колес и телег.

Никаких ярмарок и заводов в приходе не существует. В селе 1 винная и 1 мелочная лавки.

Питьевая вода в речке Ибейке летом высыхает, а зимой застаивается и делается непригодной для употребления. Ключей и колодцев нет, а посему для питья возят лед с реки Иртыш.

За медицинской помощью население обращается в г. Тару, где имеется сельская лечебница.

Сообщение с г. Омском - летом из г. Тары пароходом (билет второго класса - 5 рублей), а зимой почтовым трактом (в один конец около 18 рублей)».

Последняя метрическая книга Кореневского прихода датируется 1920 годом. Вероятнее всего, в это время все имущество церкви было национализировано.

Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла ликвидирована, как церковь, в 1930-х годах.

В 1936 году «… с Кореневской церкви сняты колокола в количестве шесть штук (6) и направлены к вам (письмо в Тарский райисполком от 22 июля

Со слов старожилов с. Коренево на сельском кладбище, на могилах священников были установлены кресты с церкви.

С 1930-х по 1950-ые гг. в здании церкви располагался Кореневский сельский совет.

В 1960-х годах остатки здания от церкви сгорели.

Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла располагалась на месте, где сейчас стоит Кореневский сельский клуб.

Спустя более чем через 80 лет колокола Петропавловской церкви вновь зазвонили, но уже не в д. Коренево, а в с. Заливино. Идейными вдохновителями строительства церкви выступили супруги Мясниковы Сергей Александрович и Надежда Викторовна. Храм решили назвать в честь сгоревшей церкви в д. Коренево.

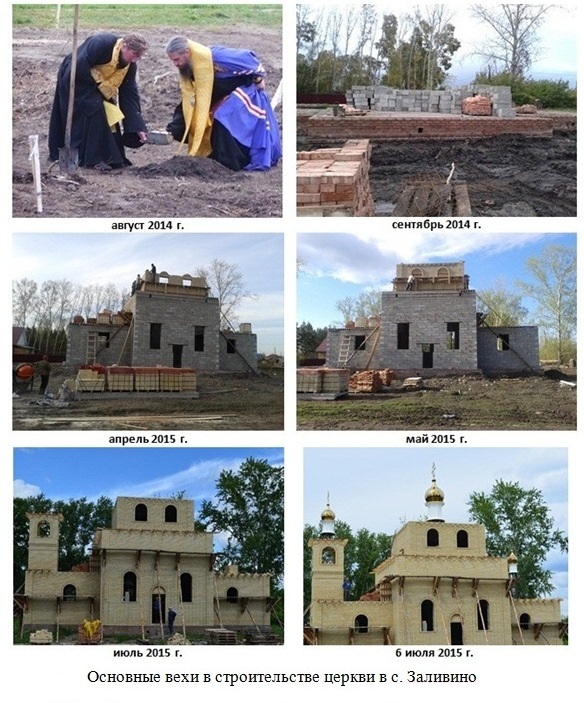

Строительство новой церкви было начато в августе

Информация взята из монографии «Храмы родной земли» авторов Банкрутенко А.В., Соколовой Е.В., Юдиной Е.В.

Информация взята из монографии «Храмы родной земли» авторов Банкрутенко А.В., Соколовой Е.В., Юдиной Е.В.

Монография выполнена в рамках реализации проекта «Храмы родной земли» при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». (Договор № 1701789)

окт 2018